16 июля 1944 года. Не прошло и двух недель с того дня, как Минск освободили немецко-фашистских оккупантов. Город лежал в руинах, в нем не имелось самого необходимого для жизни, к тому же германская авиация время от времени еще прорывалась к столице и бомбила ее. Но этот день был для минчан по-настоящему праздничным. Впервые после освобождения в Минске проходил военный парад. И не обычный, а уникальный. Впервые в истории Второй мировой войны в парадных колоннах шли не регулярные войска, а партизаны. Чем же белорусские партизаны заслужили такую честь – пройтись победным маршем перед минчанами? И как Беларусь заслужила право называться партизанской республикой?..

Партизанство у белорусов в крови

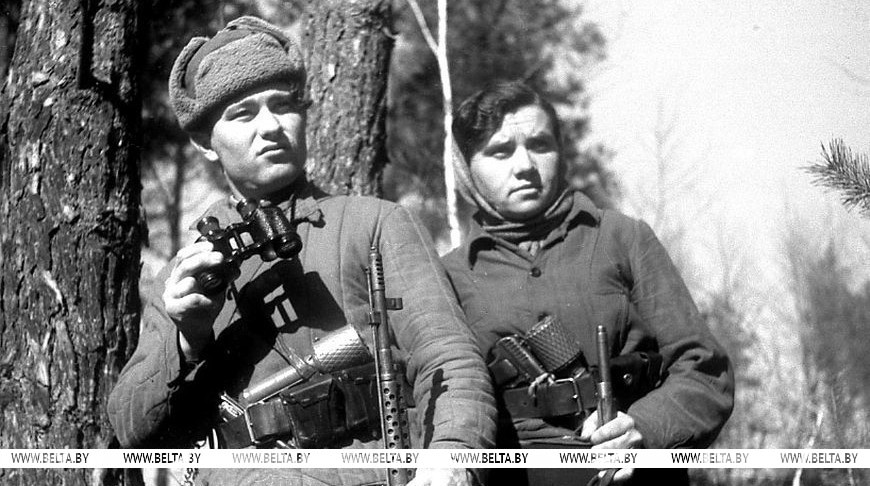

История войн свидетельствует: далеко не каждый народ разворачивает против оккупантов активную вооруженную борьбу. Для этого необходим целый ряд качеств национального характера – стойкость, умение терпеть лишения и выживать в любых обстоятельствах, любовь к родной земле и, конечно, безграничное мужество. В связи с этим можно утверждать: партизанство находится у белорусов в крови.

Недаром почти все войны, которые шли на территории Беларуси, были отмечены активным участием мирного населения. Например, в кампанию 1812 года отряд партизан во главе с крестьянином Максимом Марковым так и не позволил французам занять деревню Жарцы в окрестностях Полоцка. Накануне Бородинского сражения французский гарнизон Витебска составлял ни много ни мало 22 тыс. офицеров и солдат, и все они были заняты одной задачей – борьбой с партизанами.

Навыки вооруженной борьбы низового уровня оттачивались во время восстаний 1830-1831 и 1863-1864 годов и Первой мировой войны. Известно, что в 1915 году партизанские отряды, возглавлявшиеся офицерами русской армии, активно тревожили германцев в Беловежской пуще и на Полесье. Например, в октябре 1915-го партизаны под командованием уроженца Могилева, капитана Степана Леонтьева, освободили от немцев фольварк Невель, взяли в плен генерала и большие трофеи. Во время этого сражения капитан Леонтьев пал смертью храбрых. В ноябре 2018 года ему на месте боя был воздвигнут памятник.

А в 1918 году в Беларуси действовали против германских оккупантов не меньше ста партизанских отрядов. Они полностью контролировали Пинский, Лунинецкий, Кобринский, Ганцевичский и Столинский уезды, а в Бобруйском создали так называемую Рудобельскую республику. Борьба против немецких оккупантов плавно перетекла в борьбу с оккупантами польскими. Карательные акции партизан не страшили.

Городской поселок Октябрьский, в состав которого с 1954 года вошла деревня Рудобелка, по праву может считаться краеугольным камнем белорусского партизанства. 16 января 1920 года польская армия в ходе антипартизанской операции сожгла Рудобелку и близлежащие деревни, но сломить сопротивление так и не смогла. И двадцать лет спустя Рудобелка снова показала себя в деле…

Словом, к началу Великой Отечественной войны у большого количества белорусов был богатый опыт партизанских действий. Поэтому неудивительно, что в вооруженную борьбу с нацистами они включились с первых же дней Великой Отечественной. Причем многие партизаны 1941 года были опытными ветеранами советско-польской и Первой мировой войн.

Пионеры белорусского партизанства

В условиях оккупации, когда за хранение оружия вас расстреляют на месте, создать даже самый маленький партизанский отряд, вывести его в лес, одеть, обуть, прокормить, вооружить и поставить боевую задачу очень и очень трудно. Именно поэтому первые партизаны были профессионалами, к которым уже затем присоединялись местные добровольцы. Так, к 1 августа 1941 года на территорию БССР было заброшено около 12 тыс. профессиональных партизан – в общей сложности 231 отряд. А уже к ноябрю их осталось около 2 тыс. – 43 отряда. Остальные погибли.

29 июня 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали директиву №624 “Партийным и советским организациям прифронтовых областей”: “Создать невыносимые условия для германских интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами воинские части, срывать все их мероприятия, уничтожать захватчиков и их пособников, всемерно помогать созданию конных и пеших партизанских отрядов, диверсионных и истребительных групп, развернуть сеть наших большевистских подпольных организаций на захваченной территории для руководства всеми действиями против фашистских оккупантов”.

Но и до издания этого документа руководители белорусских партийных органов и силовых структур действовали по четким, заранее отработанным схемам на случай начала войны. Кто-то отправлялся в эвакуацию, а кто-то оставался на месте, организовывать и координировать сопротивление. У многих это получалось более чем успешно. Как, например, у Федора Павловского и Тихона Бумажкова. Они стали соответственно командиром и комиссаром одного из первых в Беларуси партизанских отрядов “Красный Октябрь”, созданного в Рудобелке 26 июня 1941 года – всего через четыре дня после начала войны.

Вермахт еще рвался вперед по территории Беларуси, а в его тылу уже вовсю действовали партизаны “Красного Октября”. Так, 18 июля в деревне Оземля был разгромлен штаб германской дивизии, захвачено 55 бронемашин и автомобилей, 45 повозок, 27 мотоциклов, а главное – ценные штабные документы. Неудивительно, что уже 6 августа 1941 года Тихон Бумажков и Федор Павловский стали Героями Советского Союза – первыми среди партизан.

Еще одним пионером белорусского партизанства времен ВОВ был заведующий финансовым отделом Пинского обкома партии Василий Корж – его отряд дал первый бой фашистам 28 июня 1941 года. Тогда же организовал свой отряд директор Пудотской картонной фабрики – доблестный ветеран Первой мировой, кавалер трех Георгиевских крестов Минай Шмырев.

К началу августа 1941 года вся территория БССР была оккупирована вермахтом. Население, а это около 8 млн человек, подлежало обязательному учету и регистрации в местных администрациях. Запрещалась деятельность всех организаций, проведение митингов и собраний. Вводился пропускной режим, действовал комендантский час. Было создано около 260 концлагерей. С первых дней войны немцы проводили массовые чистки: убивали коммунистов, комсомольцев, активистов советской власти, представителей интеллигенции. С особой жестокостью уничтожалась “расово вредная” часть населения: евреи, цыгане, физически и психически больные. Для евреев было создано около 300 гетто.

Но удивительное дело: даже в полностью, казалось бы, оккупированной Беларуси оставались места, куда не ступала нога захватчика. В основном это были труднодоступные болотистые районы на севере и юге. Эти островки стали своего рода символами сопротивления республики. Идеальные места для того, чтобы спрятать оружие, боеприпасы или укрыться во время облавы.

БЕЛТА.