“Клянуся, што хутчэй загіну ў жорсткім баі, чым аддам беларускі народ у рабства фашызму”

Обычный партизанский отряд был небольшим – в среднем от 25 до 70 человек. Во главе – командир, комиссар и начальник штаба. В составе – три-четыре роты, в каждой из которых по три-четыре взвода. Существовали также разведывательные, подрывные, диверсионные, пропагандистские команды. В каждом отряде – своя партийная и комсомольская организация. С весны 1942 года отдельные партизанские отряды начали объединяться в бригады. Это от трех до семи отрядов численностью примерно в тысячу штыков.

При вступлении в отряд каждый партизан приносил присягу:

“Я, грамадзянін Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, верны сын гераічнага беларускага народа, прысягаю, што не пашкадую ні сіл, ні самога жыцця для справы вызвалення майго народа ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і катаў і не складу зброі да таго часу, пакуль родная беларуская зямля не будзе ачышчана ад нямецка-фашысцкай пагані.

Я клянуся строга і няўхільна выконваць загады сваіх камандзіраў і начальнікаў, строга захоўваць воінскую дысцыпліну і берагчы ваенную тайну.

Я клянуся за спаленыя гарады і вёскі, за кроў і смерць нашых жонак і дзяцей, бацькоў і мацярэй, за гвалты і здекі над маім народам жорстка помсціць ворагу і безупынна, не спыняняючыся ні перад чым, заўсёды і ўсюды смела, рашуча, дзёрзка і бязлітасна знішчаць нямецкіх акупантаў.

Я клянуся ўсімі шляхамі і сродкамі актыўна дапамагаць Чырвонай арміі паўсюдна знішчаць фашысцкіх катаў і тым самым садзейнічаць найхутчэйшаму і канчатковаму разгрому крывавага фашызму.

Я клянуся, што хутчэй загіну ў жорсткім баі з ворагам, чым аддам сябе, сваю сям’ю і беларускі народ у рабства крываваму фашызму.

Словы маёй свяшчэннай клятвы, сказанай перад маімі таварышамі-партызанамі, я замацоўваю ўласнаручным подпісам – і ад гэтай клятвы не адступлю ніколі.

Калі ж па сваёй слабасці, трусасці або па злой волі я парушу сваю прысягу і здраджу інтарэсам народа, няхай памру я ганебнай смерцю ад рук сваіх таварышаў”.

Основная задача, стоявшая перед белорусскими партизанами, – это нарушение коммуникаций в тылу противника. Ведь Беларусь была кратчайшим путем для поставки на фронт людских пополнений, техники, боеприпасов. И зачастую именно от того, дойдет до фронта эшелон с танками, самолетами, снарядами, или не дойдет, зависел исход того или иного сражения. Тут-то и вступали в бой партизаны.

Немецкая статистика педантично фиксировала рост нападений партизан на железные дороги: в январе-феврале 1942 года – 11, в марте – 27, в апреле – 65, в мае – 145, в июне – 262, в июле – 304. Это 10 диверсий в день!.. Сначала рельсы просто развинчивали, но с 1942 года в партизанские отряды через линию фронта начали массово забрасывать специально обученных подрывников. Тол выплавляли сами, из трофейных боеприпасов. Мастерские, где шла эта опаснейшая работа, называли чертовыми кухнями.

Другая важная задача – освобождение захваченных территорий. Несмотря на кажущуюся нереальность, она вовсе не относилась к области фантастики. Так, уже 17 января 1942 года белорусские партизаны освободили первый районный центр – Копаткевичи. 20 марта 1942 года был освобожден Кличев и прилегающие к нему территории с населением 120 тыс. человек, там была восстановлена советская власть. Некоторые освобожденные населенные пункты фашисты снова отбивали, но сам факт того, что борьба с врагом идет активно и небезуспешно, был очень важен. Со временем партизанских зон становилось все больше, они начали объединяться в края. Больше всего партизанских краев появилось в 1943 году.

Всего за год, с осени 1941 года до осени 1942-го, было создано девять партизанских зон – Октябрьская, Кличевская, Любанская, Суражская, Россонско-Освейская, Ушачская, Полоцко-Сиротинская, Чечерская и Ленинская. В них действовали органы советской власти, возобновилась работа школ, промышленных и бытовых предприятий – электростанций, мельниц, сапожных, швейных, оружейных мастерских, пекарен, маслозаводов, прачечных, бань и т.д.

Партизанская пресса

Еще один важный аспект борьбы – агитация и пропаганда. Всего в Беларуси издавалось 3 республиканских, 14 областных и 145 районных и межрайонных партизанских газет. С бумагой было худо – печатали на обойной. Архива у газет не было, рукописи уничтожались, фамилии авторов в целях конспирации не указывались. Шрифт для набора носили в специальных жилетах со множеством карманов. Весил такой жилет около 20 килограммов.

Боролись и с вражеской пропагандой, и не без юмора. Оккупанты в больших количествах напечатали для Беларуси плакат с портретом Гитлера и надписью “Гiтлер-асвабадзiцель”. Под этой фразой приписывались слова “ад жыта i жыцця” – сразу становилось гораздо лучше. А на номерах оккупационных газет, издававшихся немцами и коллаборантами, ставили штамп “Фашистская брехня”. Кстати, белорусские партизаны писали и письма Гитлеру – в стиле письма запорожцев турецкому султану.

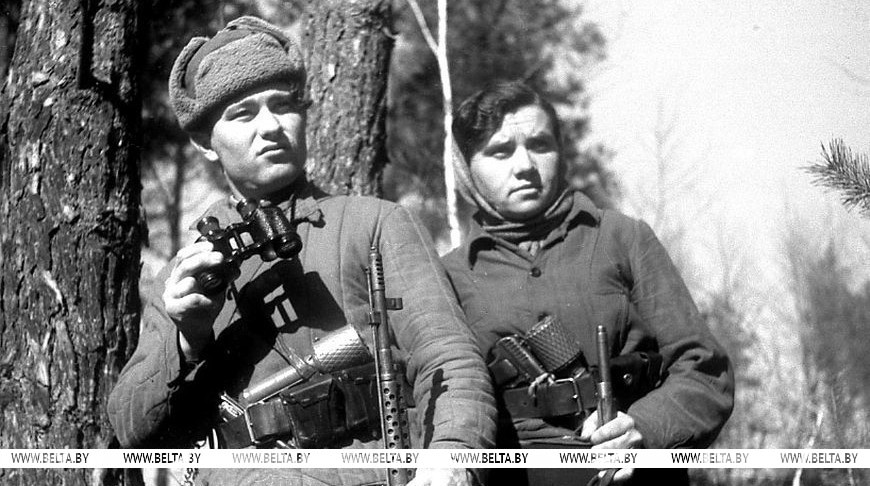

Быт народных мстителей

Бытовые условия в партизанских отрядах были крайне непростыми. Попробуйте представить, каково это: годами жить в лесу не только летом, но и осенью, и зимой, подвергаясь постоянной опасности, зачастую не зная, что принесет завтрашний день. Но на трудности в отрядах жаловаться не было принято. Женщины и дети воевали наравне с мужчинами. Причем дети зачастую выполняли такие задания, на которых взрослый непременно прокололся бы. Марат Казей, Ваня Казаченко, Тихон Баран, Витя Ситница, Оля Демеш, Алеша Вялов, Юра Жданко, Павлик Титов – лишь несколько имен из 74,5 тыс. детей и подростков, воевавших в партизанских отрядах.

Быт в лесу наладить, конечно, было нелегко. К примеру, где взять обычную питьевую воду?.. Зимой топили снег, если стояли у болота, пили воду из него, процеживая через тряпку. Основу пищи составляла картошка во всех видах. Лепешки часто пекли прямо на саперной лопатке, над пламенем костра.

Чудеса изобретательности проявляли и партизанские врачи (их насчитывалось почти 600). Любые лекарства в отрядах ценились на вес золота, поэтому обходились подручными средствами. Вместо анестезии при ампутации – стакан самогона, от обморожения – примочки из дубовой коры и ежового жира, вместо ваты – мох, ну а от зубной боли одно средство – удаление зуба.

Если обстоятельства позволяли отряду достаточно долго держаться на одном месте, партизанский лагерь начинал напоминать мини-город, где были кузница, столовая, госпиталь, школа и даже своя площадка для техники, ведь некоторые отряды могли похвастаться собственными боевыми машинами. Чаще всего это были артиллерийские тягачи “Комсомолец”, вооруженные пулеметами, но имелись у партизан и бронеавтомобиль БА-10, и танкетка Т-27, и танк Т-26. На Щаре воевал даже единственный партизанский Т-34. Как и другие танки, он был найден без экипажа и отремонтирован, а работал… на скипидаре. А в октябре 1943 года в одном из отрядов появился газогенераторный грузовик ЗИС-21, его пригнал перебежчик, немецкий водитель Ганс Куляс. В кузове оборудовали мельницу, а в июле 1944-го именно этот ЗИС с пушкой на буксире проехал по Минску во время партизанского парада.

БЕЛТА.